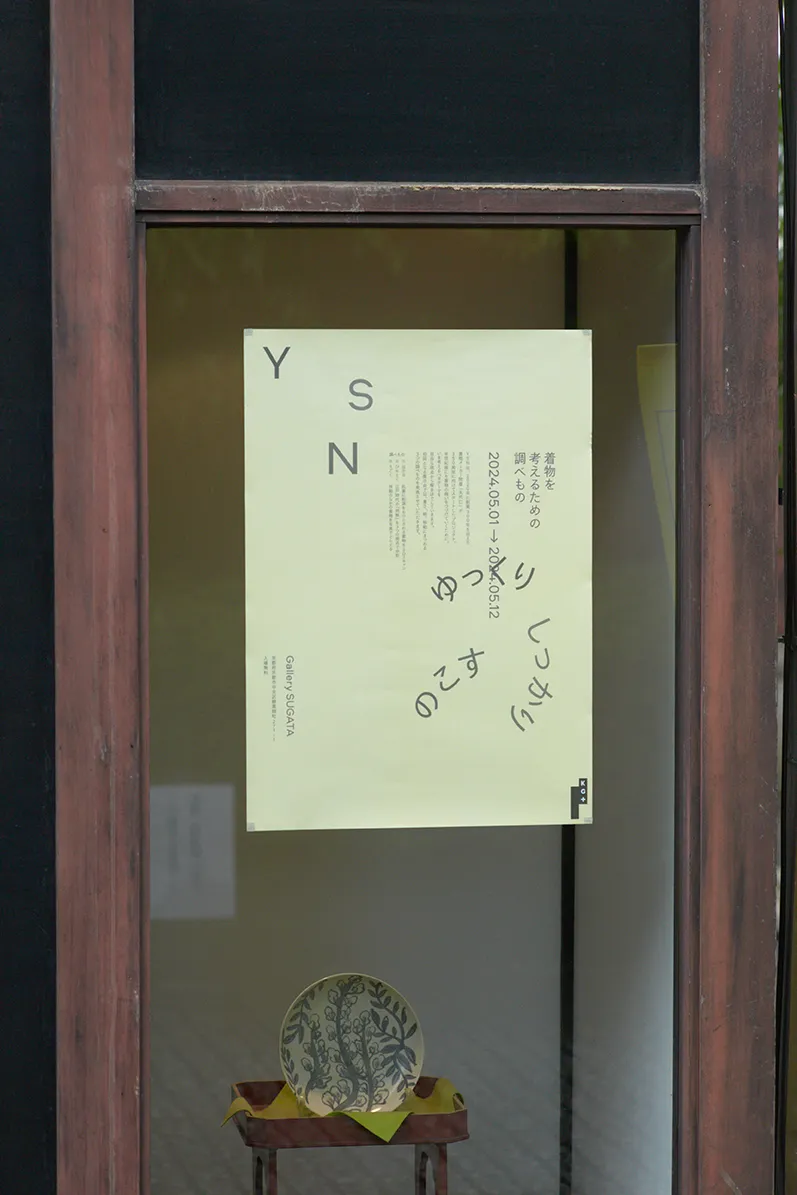

「きもの」について感じた疑問を、様々な人の力を借りながら考える。答えにたどりつかなくとも、その過程を世の中に見せる。毎年1回10年間の展示をつづけることを、ゴールにする。以上のコンセプトのもと、初回のYSNは、5/1から12までGallery SUGATAにて開催された。

Collaborate widely to explore our questions about kimono. Share the process with others, even when there are no answers. Set a goal of continuing annual exhibitions for a decade. These were the concepts behind the launch of the first YSN.

[企画協力者数] 矢代仁の新しいプロジェクトとしてスタートした本プロジェクトは、当初の想定を越えて多くの方々の協力のもと実施された。企画については、ディレクターの須田伸一と検討したのちに、アートディレクターの米山菜津子、デザイナー(空間・什器ほか)のSiin Siinをプロジェクトメンバーとして核となる内容や方向性を定めた。その後、各パートについては中心となるメンバーと相談。紹介も受けながら、パートナーの協力を得ることとなり、展示が実現した。

This project, a new initiative of YASHIRONI, involved many more collaborators than originally anticipated, beginning with director Shinichi Suda, art director Natsuko Yoneyama and designer for contemporary objects and interiors Siin Siin. These core members discussed each part of the project and worked with partners to realize the exhibition.

各パート参加パートナー

はかる:暑さのためのシャリ・シボ・サラリ…

BASSDRUM / テクニカルディレクション:池田航成、小川恭平、森岡東洋志 /

テクニカルサポート・エンジニアリング:伊藤潤、真辺浩二 /

サポート:泉田隆介、毛原大樹 /

アシスタント:安中勇貴、リム・フイニー /

協力:ニューリー株式会社、株式会社JMC、株式会社KIZAI

ひもとく:いにしえの「裂地台帳」をひらく…

小澤京子(和洋女子大学教授、美術史研究者) /

kye+iwm+llm(リサーチャー、デザイナー、プログラマー) /

𠮷田勝信(デザイナー、プリンター、採集者) /

協力:川口友子(江戸東京博物館)

うごく:どこかに出かける…

néné petit(岡﨑果歩、中本ひろみ) /

協力:上川タカエ(ヘアメイク)、鈴木悠美子(着付)

プロジェクトメンバー

ディレクション:須田伸一 /

アートディレクション・デザイン:米山菜津子 /

空間設計:Siin Siin /

什器制作:SCHEME CO., LTD. /

プロジェクトマネージメント:原田ふくみ /

記録撮影:吉川周作 /

WEBデザイン・開発:島影南美 /

会場協力:Gallery SUGATA /

責任編集:矢代真也(矢代仁)

[準備期間] プロジェクトの立ち上げから1年2カ月の期間を経て、YSNは展示当日を迎えることができた。スタートから展示実施までの期間を時系列で振り返る。

2023年3月:ディレクターの須田伸一と「展示のためのリサーチ」をスタート。⇒

6月:企画名や全体の構想が固まり、アートディレクターの米山に依頼を行なう。⇒

9月:デザインの素案と企画書をもとにSiin Siinと空間設計に関する議論、〈はかる〉のパートについてBASSDRUMと御召に関するデータ解析の議論をスタート。⇒

11月:〈うごく〉のパートについて、néné petitと和装に関するリサーチを開始。⇒

12月:BASSDRUMと生地のスキャン方法などのアプローチが固まる。⇒

2024年2月:江戸東京博物館の川口友子に台帳について監修を依頼。並行して〈ひもとく〉に関する執筆者に依頼を行なう。⇒

3月:什器の制作をスタート。〈うごく〉のパート、撮影を実施する。⇒

4月:展示の告知をスタート。プレスリリースなどを送付する。⇒

5月:展示実施。

YSN took shape over one year and two months from the start of the project to the opening of the exhibition. The timeline below traces the journey.

2023 March: Exhibition research starts with director Shinichi Suda.⇒

June: Project name and overall concept decided, art director Yoneyama joins.⇒

September: Discussion of spatial design with Siin Siin based on preliminary design and proposal, and data analysis with BASSDRUM for the “Measure” part of the exhibition.⇒

November: Research on kimono with néné petit for the “Move” part.⇒

December: Approach to scanning fabrics decided with BASSDRUM.⇒

2024 February: Tomoko Kawaguchi of the Edo-Tokyo Museum joins to curate patterns. Authors commissioned to write "Open Book."⇒

March: Production of fixtures and filming of the "movement" part of the exhibition begins.⇒

April: Announcement of exhibition. Press release sent out.⇒

May: Exhibition opens.

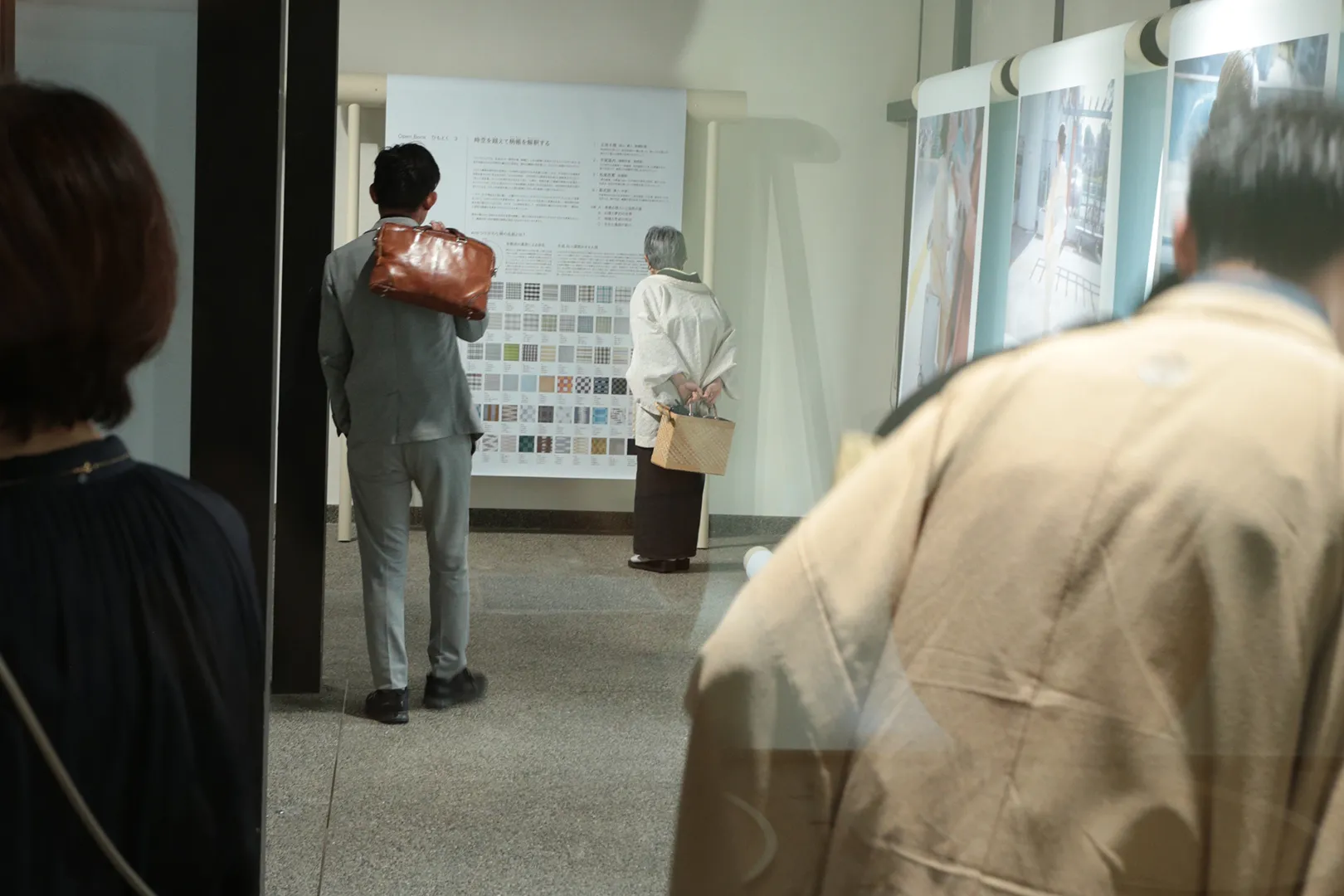

[12日間の来場者数] 本展示は2024年4月13日から5月12日まで開催された「KYOTOGRAPHIE(京都国際写真祭)」のアソシエイトプログラムである「KG+」のひとつとして実施した。2012年から毎年開催されているKYOTOGRAPHIEは、京都市外からの来訪者も多いため、着物に関心をもたない人にもプログラムのひとつとして飛び込みで参加してもらうことを意図していた。 ギャラリーの過去の実績から、当初の想定では12日間の会期で400名程度の集客を見込んでいた。結果としては、その予想を大きく上回るものとなった。体感としては、来場者の半分は「KG+」のプログラムとして来訪し、もう半分は和装関係者という割合だった。 当初の想定よりも和装関係者が増えた理由として、口コミやSNSによるところが大きいと感じた。また複数回来場していただいた和装関係者も少なからず見受けられた。

Held as an associated program of the annual KYOTOGRAPHIE festival, the 12-day exhibition attracted many more visitors than originally expected, of whom approximately half were connected to the Japanese traditional apparel industry. Positive reactions were a primary reason for the large number of visitors.

日毎の来場者数

| 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 |

|---|---|---|---|---|---|

| 80人* | 40人* | 92人 | 108人 | 123人 | 82人* |

| 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 |

|---|---|---|---|---|---|

| 83* | 112人 | 116人 | 77人* | 172人 | 163人 |

※のついた日については主催者の不備で来場者を正確にカウントできておらず、人数はおおまかなものである

[掲載メディア] 本展示の広報活動は、会期の1カ月前となる4月初旬からプレスリリースの送付をスタートした。和装業界はもちろんのこと、ファッションやアート、デザインといった他分野のメディアに対してもアプローチを行なった。結果として、SNSなどでの紹介もふくめ、和装業界紙、着物雑誌、カルチャー誌、ファッション誌、デザイン誌、アートメディアに掲載をいただいた。もっとも掲載が多かったファッションの分野については、写真の企画で撮影を依頼したユニット「néné petit」のご紹介によるところも大きかった。

Publicity began with a press release one month before the start of the exhibition sent to a wide range of Japanese traditional apparel, fashion, art, and design publications. Eleven outlets introduced the exhibition.

掲載メディア一覧

| 経済誌 | 日経MJ |

| 和装業界紙 | 信用情報、染織新報 |

| 着物雑誌 | 美しいきもの(SNS掲載) |

| ファッション | GIRL HOUYHNHNM、VOGUE JAPAN、SUPUR.JP、装苑オンライン、FASHIONSNAP、GINZA(SNS掲載) |

| カルチャー | 花椿 |

| デザイン | AXIS Web |

| アート | ART NEWS JAPAN |

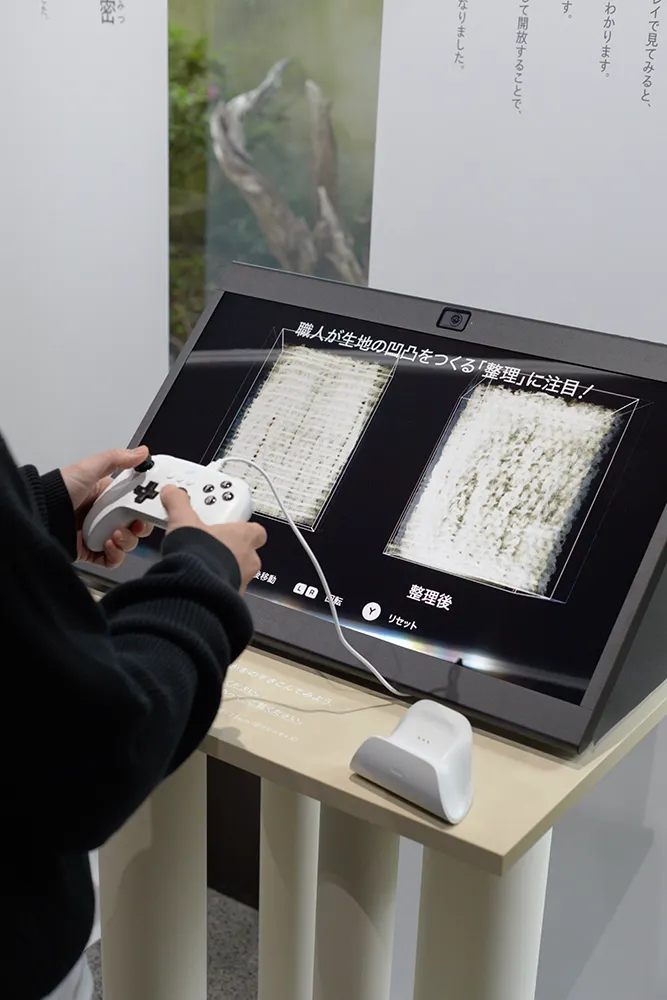

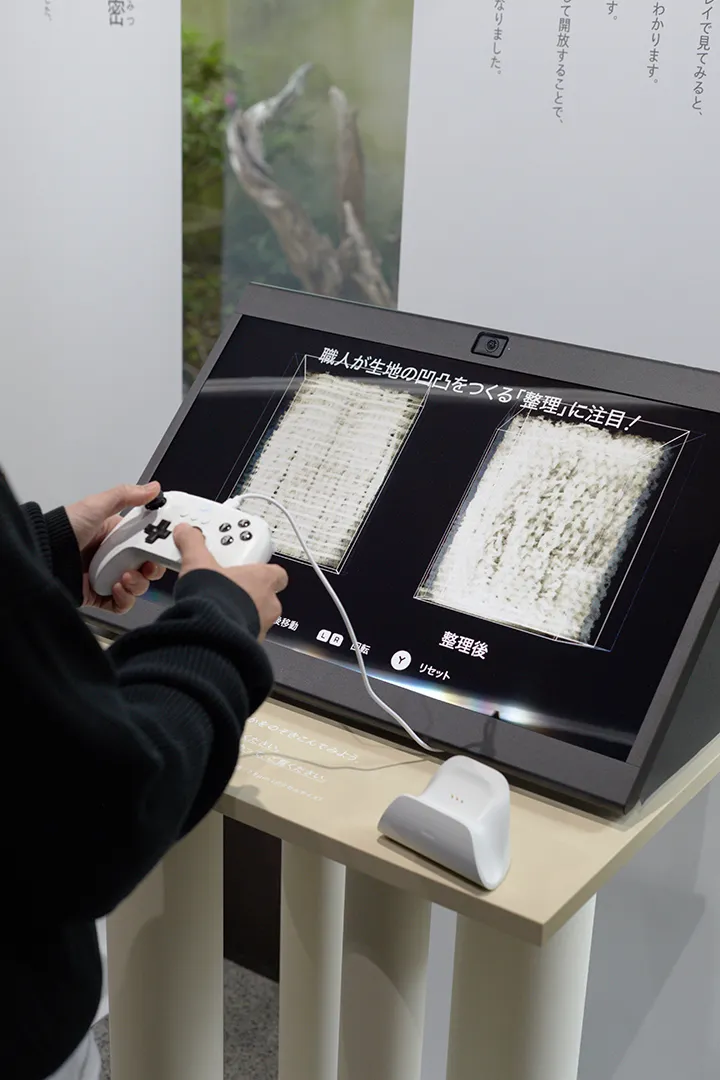

[最高スキャン解像度] 〈はかる〉のパートでは、「御召」という織物の凹凸が生まれる原理やその機能性を解き明かすために、BASSDRUMのテックディレクター陣と議論を重ねていった。そのなかで御召や一般的な機能性インナー、御召でない着物を比較するために、協力各社とともにCTスキャンや高さデータ取得、また25,200dpiの高解像度平面スキャンを実施した。結果、細かな生地の手触りの違いが誰でもわかるように、高さデータを3Dプリンターで拡大出力、レジンで固めた実物の生地と並べた (1)。またCTスキャンされたデータを空間再現ディスプレイで比較し、ゲームコントローラーで確認できるようにした (2)。最終的に取得したデータや試行錯誤のプロセスを来場者がたどれるように「Milanote」というノートアプリで整理、公開した (3)。ブースの最後には、実際の御召を展示し、手で生地を触れるようにした (4)。また子どもの来場者には、空間再現ディスプレイの位置が高すぎるという問題が発生したため、会期中に踏み台を設置した。

For the “Measure” part, BASSDRUM tech directors helped to reveal the structure and function of the textured surface of“omeshi”fabric, using techniques such as CT scans, 3D modeling, and 25,200 dpi high-resolution scans. (1) Enlarged 3D-printed model next to actual fabric. (2) CT scan data shown on spatial reproduction display and manipulable via game controller. (3) Data and experimental process shown to visitors using Milanote app. (4) Omeshi kimono on display for visitors to touch.

(1)

(2)

(3)

(4)

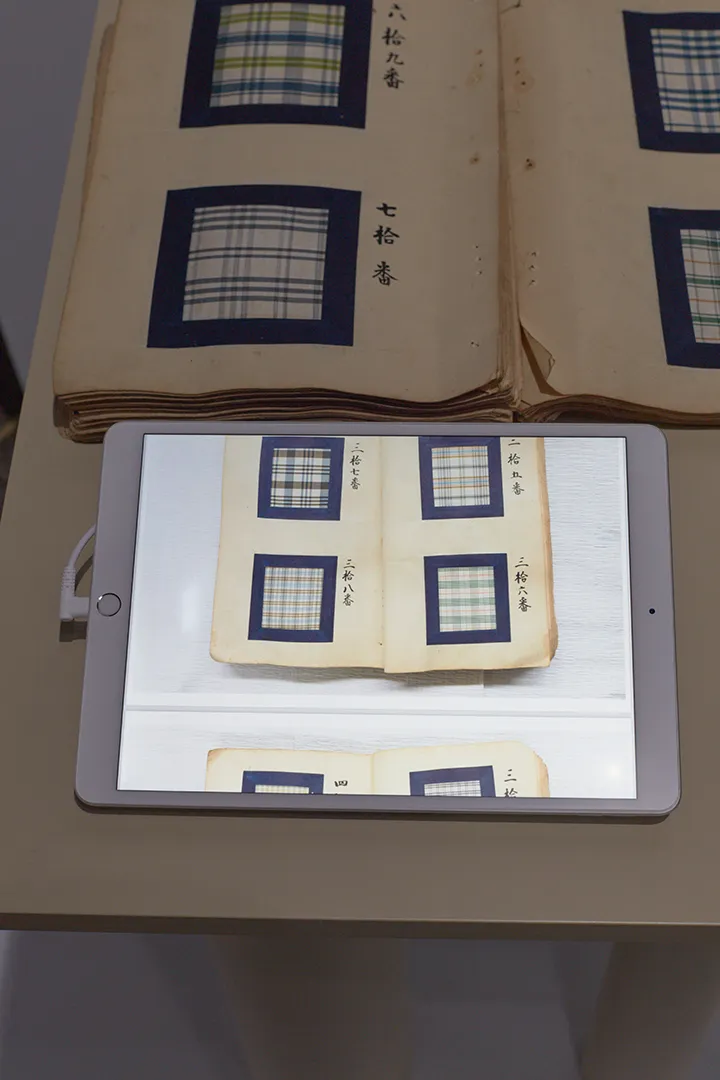

[分析した台帳の柄数] 〈ひもとく〉のパートでは、矢代仁が所蔵する江戸時代後期の「御召熨斗目腰本」とよばれる台帳に収録された241つの柄を現代の目線でから解釈することを目指した。縞や絣によって構成される抽象的な柄の価値を再発見するために、デザイン、アート、テックといった分野の専門家に分析を依頼した。デザイナーの𠮷田勝信からは、絣や縞といった技術が折り重なりながら、柄そのものも進化を遂げてきたのではないかという仮説が提示された。美術史家の小澤京子からは、世界の各都市区画や建築のグリッドと縞のリズムに類似性があるという指摘や、音波やノイズといったテクノロジーが生みだす模様と絣という技術の関連が指摘された。デザイナーとプログラマー、リサーチャーのチームから成るkye+iwm+llmは、241柄に対して生成AIによる名付けを実行。正岡子規、平賀源内、松尾芭蕉、紫式部といった歴史的人物が名付けたらどうなるかをシュミレーションすることで、抽象的な柄がもつ解釈の余地を提示した。紙幅に収まり切らなかった分析については、QRコードを読み込み、ウェブサイトで閲覧できるようにした(1)。実際の台帳を展示会場にも設置し、内容についてはiPadで閲覧可能にした(2)。また、「御召熨斗目腰本」についての歴史的な解釈については、江戸東京博物館の川口友子に協力をあおいだ。

The “Open Book” part offered a contemporary perspective on 241 patterns contained in a catalog from the late Edo period in the YASHIRONI collection. Collaborators from the worlds of design, art, and technology applied various visual and textual approaches to rediscover the value of patterns composed of stripes, splashes and other features.

(1)

(2)

[撮影カット] 〈うごく〉のパートでは、写真家の岡﨑果歩とスタイリストの中本ひろみによるユニット「néné petit」とともに、現代の日常のなかで「着物が映える」風景がどこなのかを考えながら撮影のシュチュエーションを議論していった。「御召」のようなフォーマルではない着物を、電車や駅、バス停といった移動にまつわる空間のなかで撮影することで、「着物のあり方」について思考することを目的とした。実際には、撮影チームで、東京都内のバス停から静岡県熱海市まで移動しながら撮影を行なった。着付師の鈴木に動きやすい着付をしてもらったのちに、着付に心得があるヘアメイクの上川が帯同し、動きのある撮影を行なうことで、紋切り型ではない着物の撮影を行なうための試行錯誤を重ね、最終的な撮影カット数は1,571枚となった。

For the “Move” part, néné petit considered photographic settings where kimono can shine within contemporary life. 1,571 photos captured less formal uses of kimono in transit spaces such as trains, stations, and a bus stop.

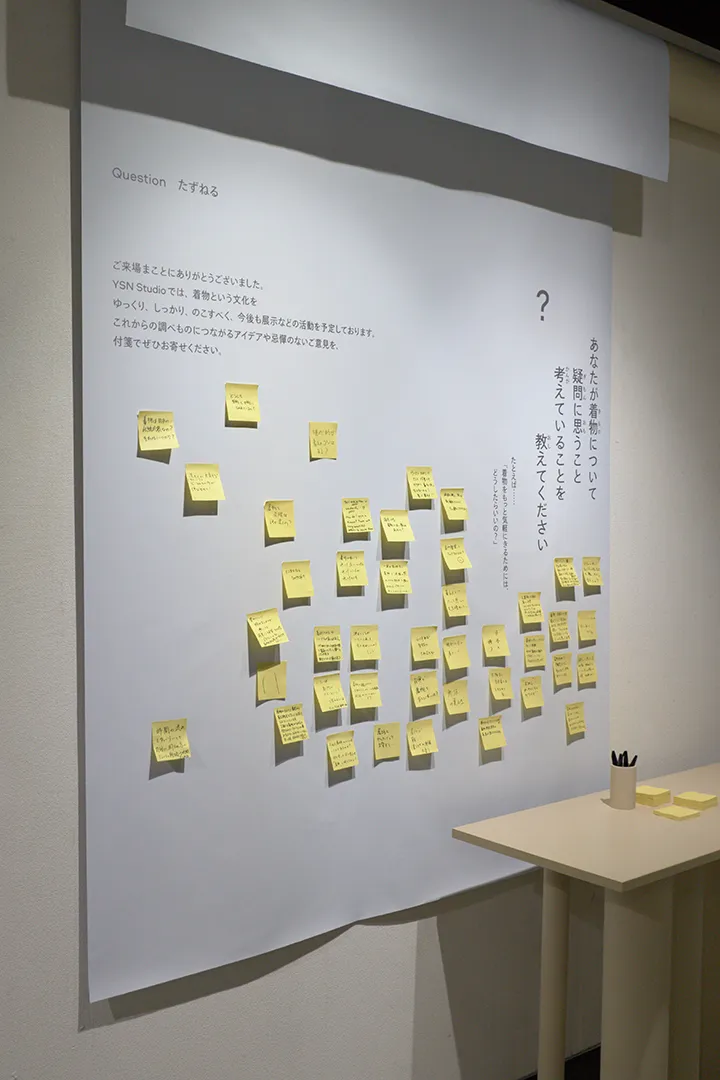

[ポストイットの枚数] 〈たずねる〉のパートでは、来場者が「着物」という文化について持っている疑問や考えを付箋に書いて貼ってもらった(1)。2024年にスタートし、その後10年間継続する「YSN:ゆっくりしっかりのこす」の今後のリサーチの種となるアイデアを集めることを意図していた。付箋を書いてくれた来場者には、ステッカーとお菓子をプレゼントした(2)。予想よりも多くの来場者があったため、付箋を貼る範囲は壁にまで拡大した。次の外部リンクから、実際に貼られた付箋の内容を確認することができる。

For the “Question” part, visitors shared their questions and thoughts about kimono on slips of paper. These will be the basis for research during the decade-long YSN project that began in 2024.

付箋に書かれた内容の一覧 ( ↗ google sheets)

(1)

(2)